-

坦荡三沟 一乒到底

坦荡三沟 一乒到底 -

《公益快讯》

《公益快讯》 -

辽宁省公益事业发展促进会公益考察团于2023年7月25日赴沈阳富创精密设备股份有限公司参观考察

辽宁省公益事业发展促进会公益考察团于2023年7月25日赴沈阳富创精密设备股份有限公司参观考察 -

辽宁省公益事业发展促进会公益书画家专业委员会成立授牌仪式暨启航新征程公益文旅书画作品展启幕!

辽宁省公益事业发展促进会公益书画家专业委员会成立授牌仪式暨启航新征程公益文旅书画作品展启幕! -

辽宁省促进共同富裕发展公益事业高峰论坛在省政协举行!

辽宁省促进共同富裕发展公益事业高峰论坛在省政协举行! -

辽宁公益考察团赴沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司公益调研!

辽宁公益考察团赴沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司公益调研! -

省公益促进会与中国(辽宁)中东欧十六国国家馆签订合作协议!

省公益促进会与中国(辽宁)中东欧十六国国家馆签订合作协议! -

全国政协委员王名:中国公益事业需要五个方位改变

全国政协委员王名:中国公益事业需要五个方位改变 -

辽宁省关爱老年人眼疾公益救助工程

辽宁省关爱老年人眼疾公益救助工程 -

辽宁省公益事业发展促进会召开第一次会员代表大会

辽宁省公益事业发展促进会召开第一次会员代表大会 -

首届辽宁省企业社会责任示范单位表彰大会

首届辽宁省企业社会责任示范单位表彰大会 -

首届感动辽宁公益人物暨最具社会责任企业家颁奖大会

首届感动辽宁公益人物暨最具社会责任企业家颁奖大会 -

省公益促进会联合朝阳县委统战部向贫困村捐赠扶贫物资!

省公益促进会联合朝阳县委统战部向贫困村捐赠扶贫物资! -

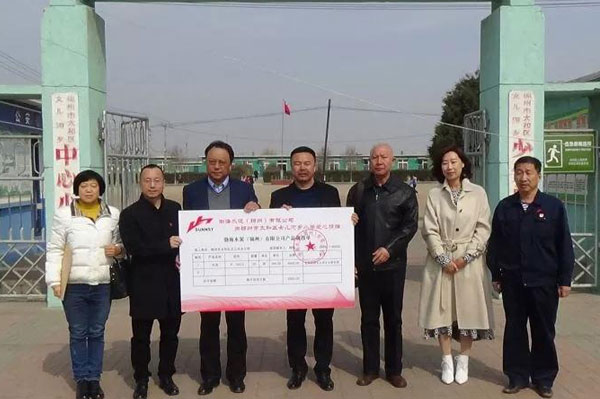

省公益促进会联合会员单位向女儿河乡中心小学捐赠急需物资!

省公益促进会联合会员单位向女儿河乡中心小学捐赠急需物资! -

省公益促进会辽宁公益聚力前行2018年度公益项目总结大会

省公益促进会辽宁公益聚力前行2018年度公益项目总结大会 -

庆祝建国70周年 辽宁省公益书画家走军营

庆祝建国70周年 辽宁省公益书画家走军营 -

辽宁省科技精准扶贫助老工程启动仪式

辽宁省科技精准扶贫助老工程启动仪式 -

辽宁省公益事业发展促进会携手会员单位公益爱心助学!

辽宁省公益事业发展促进会携手会员单位公益爱心助学!

研探传统慈善文化的三个视角

党的二十大庄严提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”,反复强调“传承中华优秀文化”。中国特色慈善事业是中华传统文化的灿烂结晶和社会主义核心价值观的重要体现。在中华五千年悠久灿烂的文明之中,慈善是闪烁不息的耀眼光芒,也是民族精神的重要体现。 深入研究、探寻传统慈善文化,对于推进当今公益慈善事业意义重大。笔者认为要从三个视角的结合上,更加全面、更加立体地研探、解读传统慈善文化。

《三教图》(明/丁云鹏) “三教虽殊,劝善义一” 研探传统慈善文化的第一个视角是,把握中国传统文化“多元一体”的结构。理解传统文化,首先要理解儒家文化。同时必须注意的是儒家文化并非一元独大的专制文化,而是多元融合的包容文化。过去,历史教科书上所谓董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,实在是一个影响广泛的讹传。学界认为,两千多年中华思想文化在动态中形成的结构可用“一二三多”来概括:“一”是儒家主导,“二”是儒道互补,“三”是儒道佛合流,“多”是包纳其他文化。因此,研究传统慈善文化既要十分重视研究儒家的思想,也要研究道家、佛家以及其他学派的思想。 古人说得好:“三教虽殊,劝善义一。”向善、崇善方面,大有殊途同归、百虑一致的气象。儒道释,还有其他思想学派,都为古代中国提供了丰富的慈善思想、理念,都是中国特色慈善事业发展的重要思想渊源和文化基因。 儒家慈善思想占主导地位,发挥主要的引领作用。在孔子仁爱思想奠定儒家慈善思想基石之后,两千多年绵绵不绝、传承发扬。择其要者,一是《礼记》的大同理想。“故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。”几乎成为古代中国慈善事业遵循的圭臬。二是子贡的“博施济众”。“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子贡是探讨的方式,在当时难能可贵地提出了“尧舜其犹病诸”(尧和舜大概都难以做到)的“博施济众”的命题。三是孟子的“性善论”“民本”思想。孟子认为人生来就具有最基本的共同的天赋本性,就是恻隐之心;孟子主张君主要对民众实行慈善的仁政。四是董仲舒的“恻怛爱人”。董仲舒强调仁要爱别人。董仲舒的“爱人”思想显然不是“亲亲”原则外推的,而是“以仁厚远,远而愈贤”。五是张载的“民胞物与”。张载提出“民吾同胞,物我与也”。万民是我的同胞,与大自然一体,万物也是人的朋友。六是朱熹的“理一分殊”。“仁”就是“理一”,“义”就是“分殊”,一方面强调血缘亲情的根本之爱,另一方面对社会普遍的人际关系作出各自的有序安排。七是王阳明的“心性良知”。王阳明提出,心的本体是良知,每个人心中的良知即是天理。“仁者,与天地万物为一体。” 道家有天人合一的哲学观、“损有余而补不足”的慈善伦理观、“无为”而善的慈善伦理原则、将慈善作为“体道”和“入道”重要途径的理念。道教则有“周穷救急”、乐善好施的慈善理念,以慈善“修行修仙”的教义,“致太平”的慈善理想。 中国化的佛教慈善理念十分丰富,大的方面有:慈悲思想,就是“大慈与一切众生乐,大悲拔一切众生苦”;布施精神,就是以“财布施、法布施和无畏施”,施舍救助他人;福田观念,就是播种幸福、收获幸福的田地,有敬田、恩田、悲田,而“悲田最胜”,悲悯众生;报恩法则,就是要“报效四恩(父母恩、众生恩、国家恩、佛法僧三宝恩),成就佛道”。 三家慈善理论都值得深入研究、挖掘,而三教融合的慈善理念,对慈善的发展起到了特殊效应。例如,作为中国古代独特的文化现象的“善书”,就是以道教为主、三教融合的产物。善书(也称劝善书),以“诸恶莫作,众善奉行”作为宏大的主题,明清之际出版达到辉煌阶段,其数量估计10万种以上。它们大多宣扬行善积德,强调行善可以正己化人,确是古代慈善文化的一大奇观。 “百姓日用而不知” 第二个视角,是重视人民群众日用而不觉的共同价值观念。党的二十大报告在提出“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”这“两个结合”的同时,作出了新的精辟论述:“把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来。”贯通优秀传统文化,融通群众共同价值观念,是“两个结合”思想方法论的提升与递进。《周易》曰:“百姓日用而不知,故君子之道鲜矣。”可以说,“贯通”,“木欣欣以向荣”,“融通”,“泉涓涓而始流”。 民俗学认为,我们民族的文化遗产,除了主要体现为经典文献的上位层次文化之外,还有大量流传民间的种种文化,即下位层次文化,是历代广大民众所创造、享用和传承的文化财产。上位层次文化和下位层次文化汇合起来,配合组成了整个国家或民族的文化。历史学家认为历史上存在一个与“精英思想史”相对应,包括民间的思想、民众的思想在内的“一般思想史”。 鲁迅先生则提出了“民魂”说。指出“民魂”是根植于民众并生长于民众的一种可贵的民族精神。民众是“民魂”之壤,深植于民众之壤的“民魂”是不死的。 我们研探传统慈善文化,不仅要研究“主流”的思想、经典的论述,也要探索民间的价值观念。 例如,我们研究古代慈善的动因,从民间价值角度就会有多条线索。辜鸿铭先生的《中国人的精神》,提出中国人具有“良民信仰”。“中国人的良民信仰在每一个孩子识字之初就教导他们:人之初,性本善。”还有学者认为中国人普遍认同孟子的“恻隐之心”,具有悲世悯人的天性,讲求“善为至宝深深用,心作良田世世耕。” 有的学者研究认为,善恶报应观是古代社会重要道德载体。“祸福无门,唯人自招;善恶之报,如影随行。”中国善恶报应观其主旨在于止恶劝善、净化社会,能满足不同社会阶层和个体的心理需要。其积极影响表现在:使中国人形成了重德意识、家族使命意识、责任心理。探讨中国善恶报应观,对塑造当代中国人的健全人格也具有重要的意义。 另外,学界认为,“报恩”是中国传统文化中一种经典的伦理心态,也是维系人类情感的一种坚固的伦理手段。中国具有“施人勿念,受施勿忘”“受恩必报,报大于报”的深厚的民族传统观念,世世代代促进了“善的循环”。如果“报”扩展至报众人、报社会,则是公益的行为。 古代的家训是中国传统民间文化的重要组成部分。在慈善理念方面,特别值得关注的是,许多家训都有诸如“善欲人见,不是真善”之类内容,训导家人真诚行善,不图名誉、不图回报。 慈善在本质上说,是民间的。只有关注研究民间慈善思想,研探传统慈善文化才是完整的、丰富的。一方面,可以挖掘、发现真实的慈善史;另一方面,可以传承、发扬民间慈善理念的“优秀部分”,彰显其在当代的价值。 士,“仁以为己任” 第三个视角,是关注“士与古代慈善”的独特历史现象。笔者多年来对“士与中国古代慈善”进行研讨,从中发现,士是中国古代慈善事业的主要推动力量,是值得更加重视的古代慈善主要角色;士的情怀,是中国的古代的一个独特慈善景象。 学界认为,中国“士”的传统,是世界文化史上的独特现象。史学大家钱穆说:“中国文化有与并世其他民族其他社会绝对相异之一点,即为中国社会有士之一流品,而其他社会无之。”余英时说:“如果从孔子算起,中国‘士’的传统至少已延续了两千五百年,而且流风余韵至今未绝。这是世界文化史上独一无二的现象。” 士,从早期的“士农工商”中的一个社会阶层,演变一个精神群体的概念。士是“把品性作为生命”的一群人,是道义、气节、趣味、礼仪的源泉。士的社会角色意识,“与‘现代性’以来围绕社会生产分工而派生的职业角色意识有质的不同。在传统社会里,他们实际所承担的是一种‘道德分工’。”(周福岩)曾子说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”士在本质上是精神价值的守护者和发扬者。 “济弱扶倾,方为杰士。”士人,仁者爱人,扶危济困,代代相传,在慈善事业中发挥了垂范作用。笔者做过两份统计样本。一是“慈善人物中的士人”样本。位于江苏南通市的中华慈善博物馆所设的“慈善人物展厅(古代)”,展板展出和屏幕显示中国古代慈善人物共68位。笔者一一作了事迹查考,其中,可以归为“士”的有40多位,占近70%。二是“绅士中的慈善人物”样本。上海社会科学院原院长张仲礼著的《中国绅士的收入》,其附录了作为研究对象选取的全国各地“地方志人物传”摘要,7大类826个“绅士”,有行善记录的占三分之二以上。两份样本,既证明古代慈善人物中,士占绝大多数;也证明士绅阶层中,慈善人物占绝大多数。当然上述“绅士”“士大夫”每个个体不一定都属于“有道之士”,但“士之秀者”就在其中,从一个断面证明士在古代中国慈善事业中具有突出地位和作用。 士是古代官办慈善的重要推动力量。中国古代慈善有一个特殊情况,湖南师范大学慈善公益研究院院长、教授周秋光说:“笔者认为慈善概念的理解,应有现实和历史之别。回溯中国历史,又有官办(政府)慈善一说(民间善源由官方执掌使用),且在传统慈善事业格局中占据主导位置,并存续至今。”那么,历史上,官办慈善主要由地方官员执掌、推动,士大夫作为地方官员的主体,无疑在慈善事业中占据重要地位,而其真心从事慈善事业,必是有情怀、有担当之士。士在官办慈善中,第一是发挥施行作用。积极落实中央政府的救灾、慈善的部署;认真担负守土牧民之责,根据当地实际,主动开展各类有效慈善;面对社会问题,主动想方设法推出慈善新举措新方法,推动社会问题的解决。第二是发挥推动作用。着眼大局,谏言献策,反映现代公益所说的要解决的“社会问题”;面对灾情、民瘼提出解决方案,来影响高层决策。 研究“士与古代慈善”课题,就是要打造精英人士涌现的环境,弘扬“士”的情怀,重铸“士君子”人格,造就更多慈善道德群英。这是研究传统慈善文化的题中应有之义。 “虑无不周,此仁胜也。”研探传统慈善文化更加全面,慈善事业发展的文化根基则更加扎实。(来源:公益时报网2023/01/30) |